経歴

染織家 京都市生まれ、大垣市在住

|

1963年~

|

大垣市に工房を開き、創作活動の傍ら(財)電源地域振興センター・中日文化センター等講師

|

|---|---|

|

1974年~

|

国立ベルリン東洋美術館、在墺日本国大使館、ケルン東洋美術館等欧州を中心に28ケ国で草木染、組紐の技術普及にあたる

|

|

1977年~

|

伊吹山の薬草染・白川郷雪さらし・など地域おこし活動を始める

|

|

1996年~

|

岐阜県美術館協議会委員

|

|

2000年~2002年

|

岐阜大学運営諮問会議委員

|

|

2001年~2005年

|

岐阜県国際文化交流顧問

|

|

2005年

|

仏・EU本会議場において「日本の心」展開催

|

|

2005年~2012年

|

NHKTV総合「今伝えたい日本の心」日本文化の紹介にあたる

|

|

2012年

|

米WashingtonDCジョージワシントン大学美術館において日本文化の紹介

|

|

2016年

|

アルジェリア文化宮殿において日本文化の紹介(主催在アルジェリア日本国大使館)

|

|

2019年

|

ドイツ講座40周年、オーストリア講座30周年、スイス講座25周年を迎え記念事業開催 於:ケルン東洋美術館、ケルン日本文化会館

|

|

2021年~2023年

|

仏ニース東洋美術館・リヨンESPACEJAPON等においてくみひもworkshop開催

|

|

2023年

|

国の天然記念物「淡墨桜」2018年の台風による折損木染め作品を発表

|

|

2024年

|

海外講座50周年ヨーロッパ支部 ”Bruecken aus Seide” 創立

|

著書

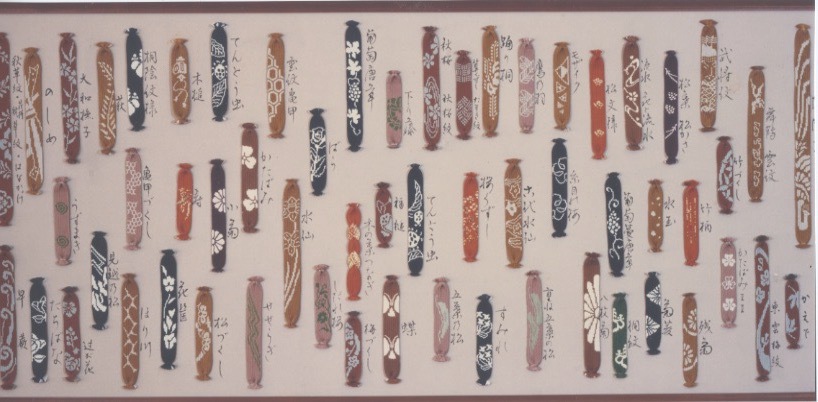

『草木染くみひも』『草木染絲組全集』『伝統工芸くみひも』いずれも中日新聞本社

薬草染『百花』文渓堂 『すてきなあなたへお取次ぎ』サンメッセ

『Kumihimo in Japan』英文 『KUMIHIMO』独文

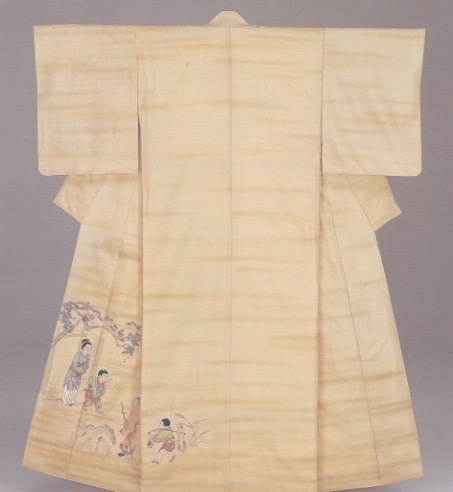

作品

講演・鼎談

|

1999年

|

「日本人の国際化」前国連大使小和田恆氏・岐阜県知事梶原拓氏と公開鼎談

|

|---|---|

|

2000年

|

「日本の伝統色と染め」於:オーストリア・国立ウイーン演劇博物館

|

|

2000年

|

「組む・織る・染める」於:スロベニア・国立リュブリアナ民族学博物館

|

|

2002年

|

NHK朝ドラ「さくら」に寄せて 脚本家・田淵久美子さんと公開対談

|

|

2003年

|

「日本の伝統色」於:ルーマニア・ブカレスト市ヒペリオン大学

|

|

2003年

|

「日本のこころ」於:ドイツ・ボン市 国立美術展示2003年

|

|

2004年

|

「川が育んだ日本の伝統文化」於:独国立ミュヘン民族学博物館

|

|

2005年

|

「日本の女装史」於:フランス・ミュールーズ市 繊維博物館

|

|

2005年

|

「くみひもで国際交流」於:岐阜県美術館、愛知淑徳大学

|

|

2007年

|

「日本の伝統色と社会的背景」於:ドイツ国立ベルリン東洋美術館

|

|

2008年

|

「色は世につれ、日本の伝統色」於・名古屋大学 野依記念学術交流館

|

|

2011年

|

「日本の色とかたち」於:ドイツ:ゴータ市 ゴータ城

|

|

2017年

|

「海外活動45周年” 絹が架けた橋”創設に託して」於:30~ケルン東洋美術館

|

|

2018年

|

「美は子どもの心を育む」全国退職女性校長会岐阜開催記念

|

|

2019年

|

「日本の伝統工芸くみひも」於国立ウイーン世界博物館

|

|

2019年

|

「母校で学んだ誠実に向き合う心」岐阜県立揖斐高等学校創立100周年記念

|

|

2023年

|

「子どもたちの未来へ」於:30ぎふ地球環境塾

|

主な受賞

|

1994年

|

東海テレビ文化賞

|

|---|---|

|

2000年

|

岐阜県功労章及び大垣市功労章

|

|

2001年

|

岐阜県芸術文化顕彰

|

|

2004年

|

ドイツ連邦共和国十字勲章

岐阜県国際交流特別功労賞

|

|

2006年

|

文科省より地域文化功労章

|

|

2011年

|

平成23年度外務大臣表彰

|

|

2019年

|

旭日単光章(日本文化普及功労 )

|

展覧会

|

1982年

|

「Die Seidenherstellung in Japan」ドイツ・ケルン東洋美術館

|

|---|---|

|

1988年

|

Kumihimo in Japan」ドイツ・シュベビッシュハル市ドイツ文化研究所

|

|

1995年

|

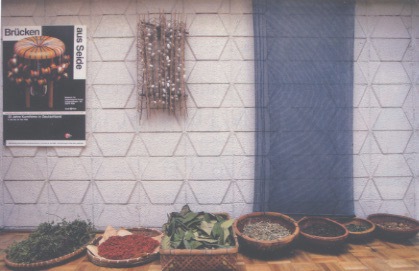

「Brueken aus Seide」オーストリア・在墺日本国大使館文化センター

|

|

1995年

|

「Brueken aus Seide」ドイツ・ケルン東洋美術館

|

|

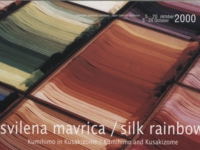

2000年

|

「Silk Rainbow」スロベニア・国立リュブリアナ民族学博物館

|

|

2004年

|

「Asia Craft Fair」タイ・バンコク市 タイ国家文化委員会

|

|

2004年

|

「Aus Dem Herzen Japans」ミュンヘン国立民族学博物館・ケルン東洋美術館

|

|

2005年

|

「川が育んだ日本の伝統文化」岐阜県美術館

|

|

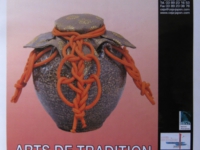

2005年

|

「Arts de Tradition au Japon」仏・ストラスブールEU本会議場南展示室及びストラスブール大学

|

|

2011年

|

「共に触れる和の心」日独修好150周年記念 独・チューリンゲン州議会

|

|

2013年

|

「草いろいろ・・」創作活動50周年記念・大垣市奥の細道記念館

|

|

2019年

|

「日本の心」ケルン東洋美術館

|

BELISTA 2019 January vol.3 より

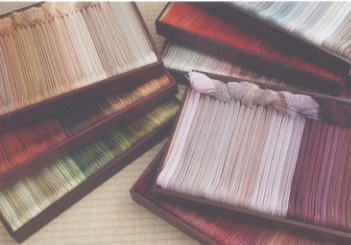

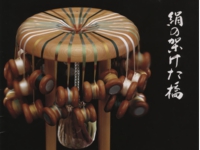

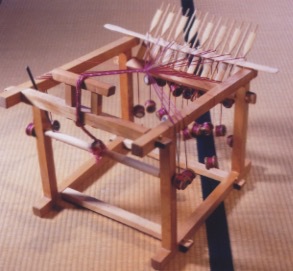

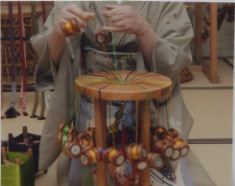

組 紐

- 1500年の歴史を持つ伝統工芸

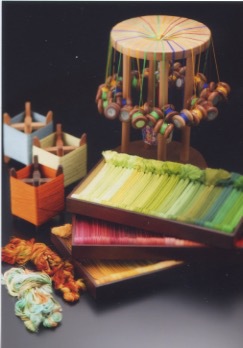

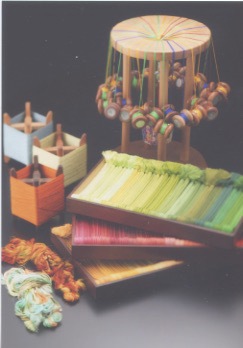

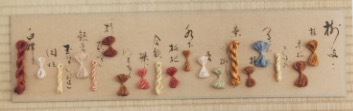

蚕の繭からとる絹糸は、天然繊維に中で唯一の長繊維です。一粒の繭からとれる糸は約1500メートル。その上、最も細く糸の断面がプリズム状なので、しなやかで光沢があります。

養蚕の技術が日本に伝わったのは弥生時代の中期。程なく組紐の高度な技術ももたらされました。衣服が結んで形を整えるという任意性を持つかたちで発展した日本では組紐の需要も多く、1500年もの間、手と手の伝達で様々な組み方が考案され、受け継がれてきました。

紐を組むということは、ただ作品を制作するというだけでなく、人間形成と深い関わりを持っています。組台の前に正座し、糸を組むときに、律動的な体の動きと集中的な忍耐、それに生き生きとした想像力が呼応して、つくる喜びとともに、調和のセンスを育みます。

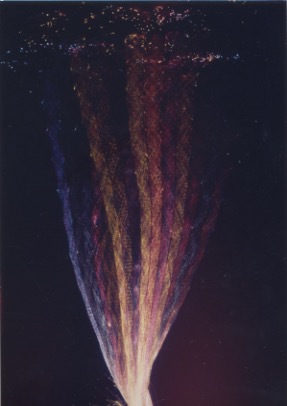

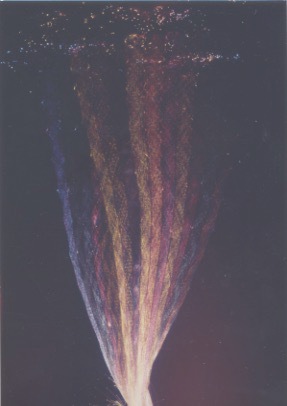

草木染

- 草木の精を染める

日本の染色は、祈りの染色に発しています。常緑樹や大樹、際立って美しい花、特別な匂いを持つ草木には、木霊が宿ると信じられ、身にまとう衣服をそれで染める自然信仰と、身近な薬草で染めて、薬効を皮膚吸収させるという実用を伴った染色であり、日本の伝統染色の中で脈々と息づいてきました。

草木染は、植物の部分や採取の時期、その年の気候、環境によって色合いが大きく異なります。植物の採取は、草木との出会いです。草木はおしゃべりで、色々なことを話しかけてくれます。

日本語

日本語 English

English Deutsch

Deutsch Francais

Francais

=TOP=

=TOP=