◆地域おこし

伊吹山・薬草染(1989年〜2000年)

「伊吹山の薬草」について

日本有数の標高差を持つ起伏に富んだ岐阜県。源流から河口までを辿ると、植物界も様々な顔を持っています。中でも伊吹山を中心とした薬草の分布はとりわけ豊かです。伊吹山は標高1377メートル。岐阜県と滋賀県の県境に位置しており、全山石灰岩からなり、大部分が低木層と草本層です。

古くから信仰の山であると同時に薬草採取の山でもあった伊吹山は、織田信長がポルトガルの宣教師に薬草を栽培するための土地を与え、ヨーロッパから3000種にもおよぶ薬草を移植したことでも知られています。

「伊吹山の薬草染」の経緯

伊吹山の薬草に着目した所 鳳弘は、薬効を皮膚吸収させる染めを“薬草染”と名づけ、地域に普及させるために1968年(昭和43年)に「四季を染める会」を発足させました。

1990年8月9日に岐阜・滋賀両県17市町村が参加して発足した第一回伊吹山薬草サミットで“薬草染”を発表し、以来関係市町村での講習会等で啓蒙活動を行っています。

また、この活動をより広く発展させるため、’93年から「四季を染める会」は、門下生の手で継承。所鳳弘の指導を受け、自ら学びながら技術普及活動を行っています。現在では地域の方々の薬草染めに対する理解も年毎に深まり、「ぎふ地球環境塾」、岐阜県立揖斐高校、関市立関商工高校と県立関特別支援学校との交流事業も行っています。

白川郷・雪さらし染(1993年〜2005年)

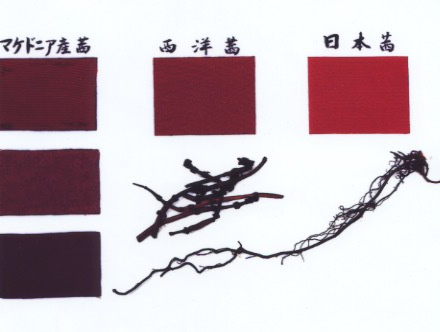

ユネスコの世界遺産登録を前に、岐阜県白川村の地域おこしを依頼されました。初めて訪ねた冬の白川郷は一面雪景色で、墨絵のように映りました。古い文献を辿ると、合掌造りの屋根が日本の伝統染色の一つである「カリヤス」で葺かれていることがわかりました。また、アカネが分布していた時期があることを知り、地域の女性で夏場にこれを麻布に染め、染めた布を「雪さらし」にすることを発案しました。

雪さらしは、大気中の酸素が紫外線によってオゾンを発生させることを利用した天然さらしの方法で、オゾンは雪の冷たさと反射の強さで、より安定した効果が得られると言われています。ひとを束ねるのに6年。雪を逆手にとって、冬の風物詩として全国に知られるように定着するのを待ち、地元のグループに引き継ぐまでに、12年の歳月を費やしました。地域おこしは、その地に住む人の郷土愛と、互いが協力し、次世代に伝えようという強い志があってこそ形を成すように思います。

北マケドニア共和国・聖書ゆかりの紫染(2000年〜2018年)

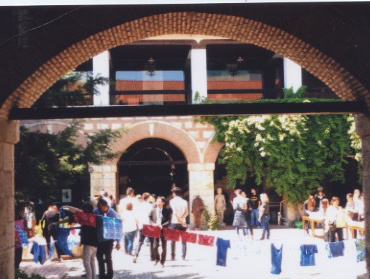

在墺日本大使館の依頼で北マケドニア共和国を始めて訪づれたのは、2000年の春でした。

草木染の会場となったスコピエ大学美術学部は旧市街にあり、往時のシルクロード・キャラバンサライ(隊商の家)をそのまま使っています。西欧諸国と事情の違うこの国の学生に何を伝えることが出来るのかと考えました。ヒントは、聖書にありました。聖パウロが2回目の伝道中の紀元49年に、マケドニアのフィリピで紫布を商う女性ルディアに会ったという一説です。当時もっとも高位の人が身に着けた紫はアッキ貝科の巻貝の鰓下腺からとれる分泌液で染めるので、1グラムの染料を取るのに千個の買いが必要なので大変高価でした。それに代わって、マケドニア地方に分布する「アカネ」で染めた紫染は安価なので、広く流通しました。このアカネが2000年を経た今も分布しているかどうかを探し当てたのは3年目。それを使ってアカネで紫染が染まるようになったのは12年後でした。

伝統技術は、多くの人の手の伝達によって継がれ、実を結びます。一度途絶えると復元するのは、並大抵ではありません。この地道な作業が根付いたのは、自国の歴史を継ぎたいという学生の熱意とたゆまぬ努力の賜物でした。

日本語

日本語 English

English Deutsch

Deutsch Francais

Francais

プロフィール

プロフィール